Multilayer_Perceptrons

引入

首先,用一个实际问题来引入感知机的概念。

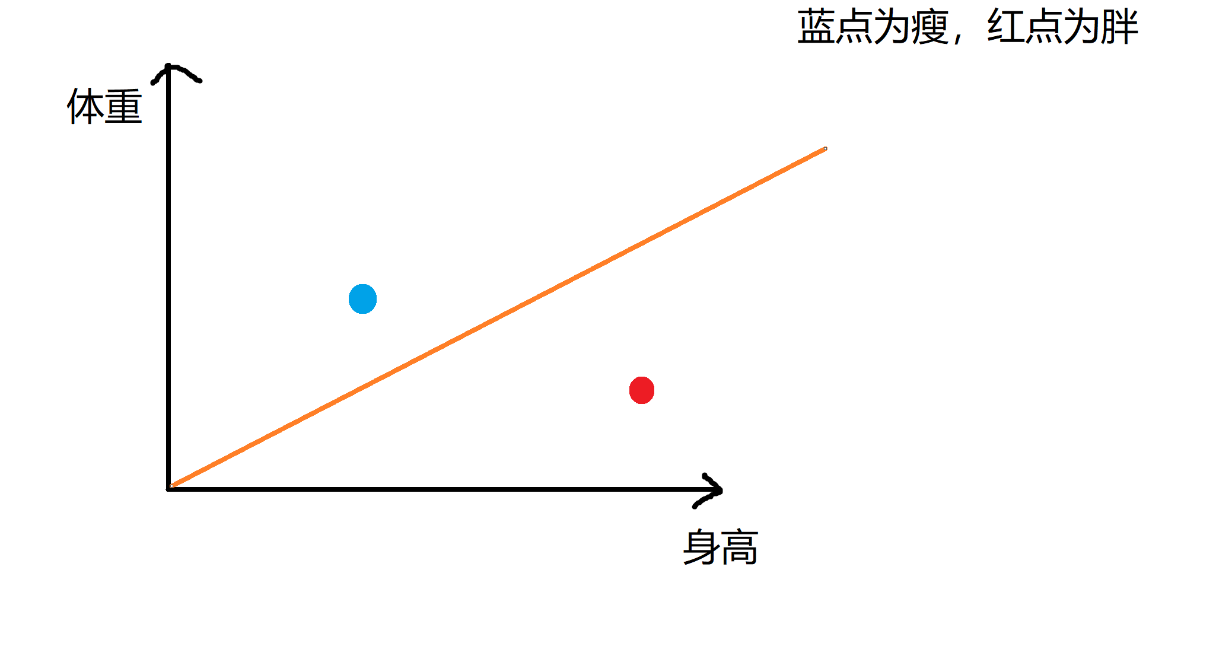

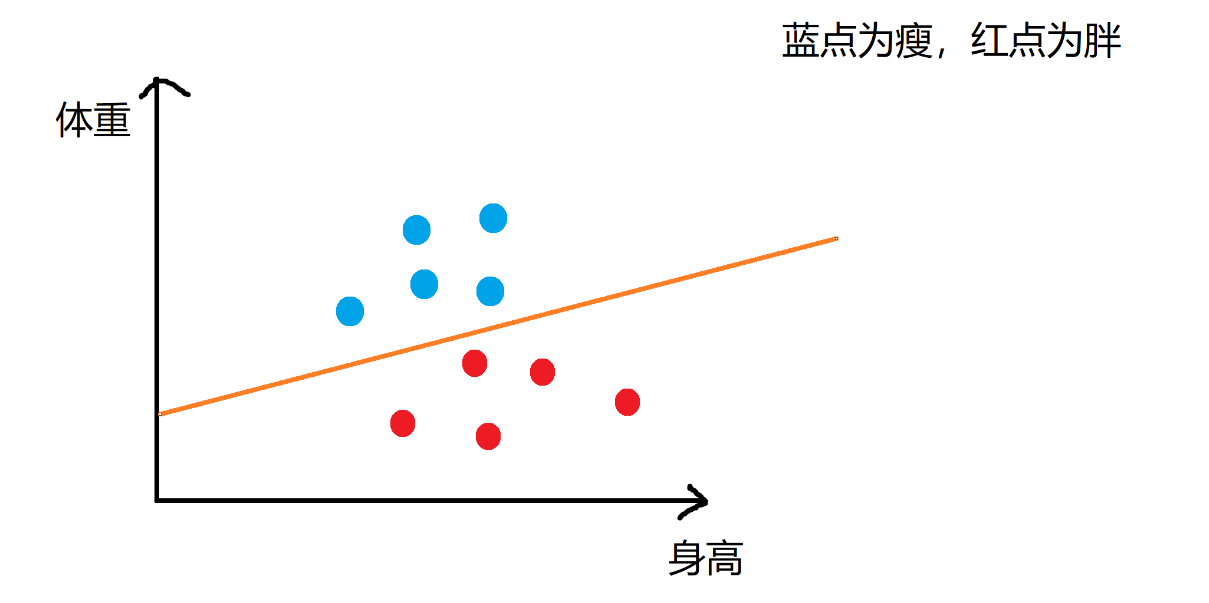

比如给出很多组数据,每一组数据有身高、体重,让我们进行胖瘦分类,这时候就可以用感知机进行二分类了。

接下来看一下感知机分类的过程。

通过训练数据来不断更新直线的位置,使直线上面是瘦,下面为胖。

最后来看一下定义。

感知机

定义

感知机(Perceptron)是一种简单的二分类线性分类模型,它是机器学习领域的一个经典算法。感知机由美国科学家 Frank Rosenblatt 在1957年提出,被认为是神经网络和支持向量机的基础。

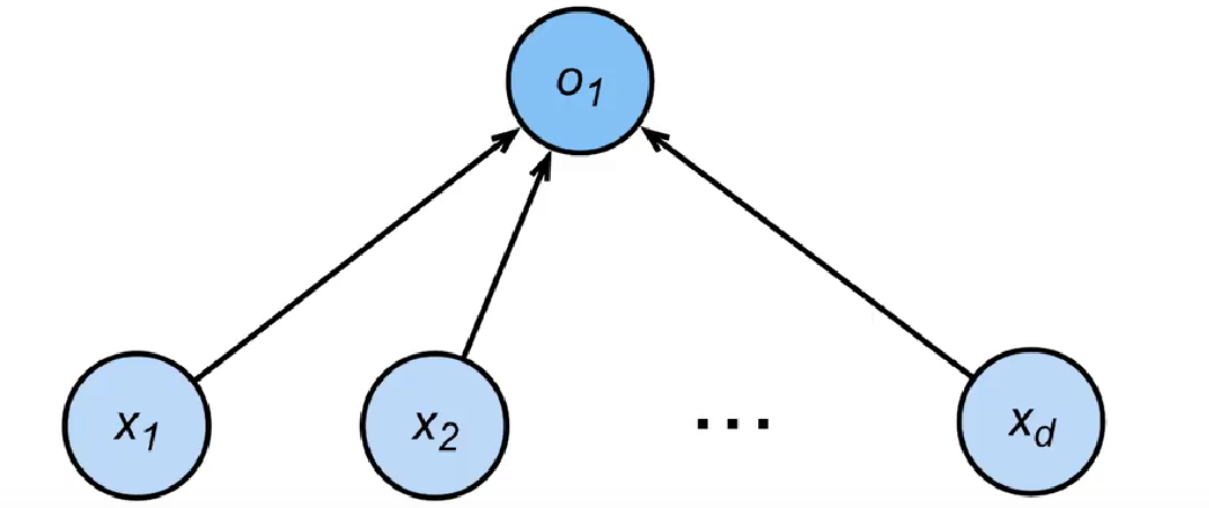

感知机的基本原理是通过计算输入特征的线性组合,然后使用激活函数对结果进行二分类。它的输入是一组实数特征向量

感知机的目的是 找到一个能够将不同类别的样本正确分类的超平面(对于二维空间,即一条直线),从而实现对新的未知样本的预测。

实现过程

首先就是初始化权重、偏移,和前面的线性回归、Softmax回归不一样(权重为正态分布随机值、偏差为0),权重、偏移的值都为0。

接下来就开始进行训练。

咱们应该明白何为预测结果正确,就是当标签为1时,预测结果

所以当标签

步骤公式如下

最后使用损失函数

当

多层感知机的引入

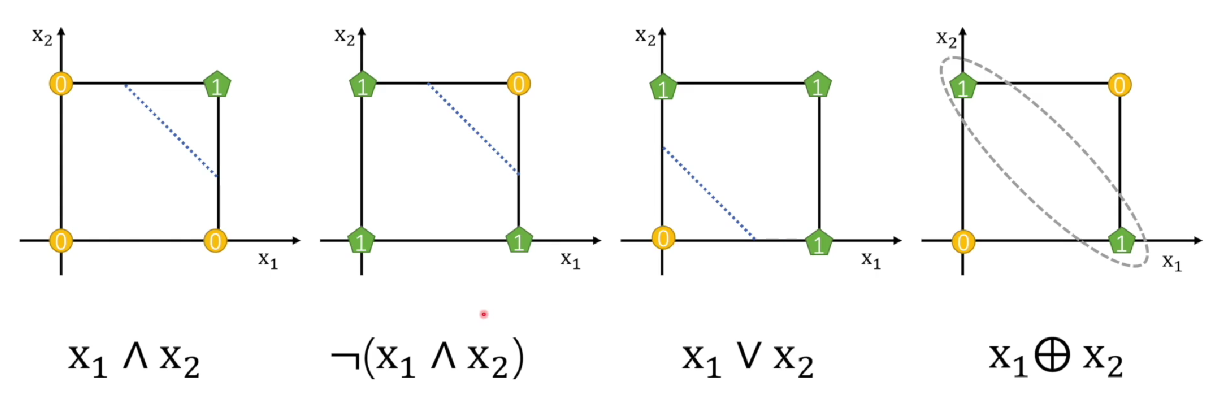

感知机可以进行线性可分(与或非等逻辑操作),但是无法进行线性不可分(异或操作),出现了神经网络的第一次寒冬!!!

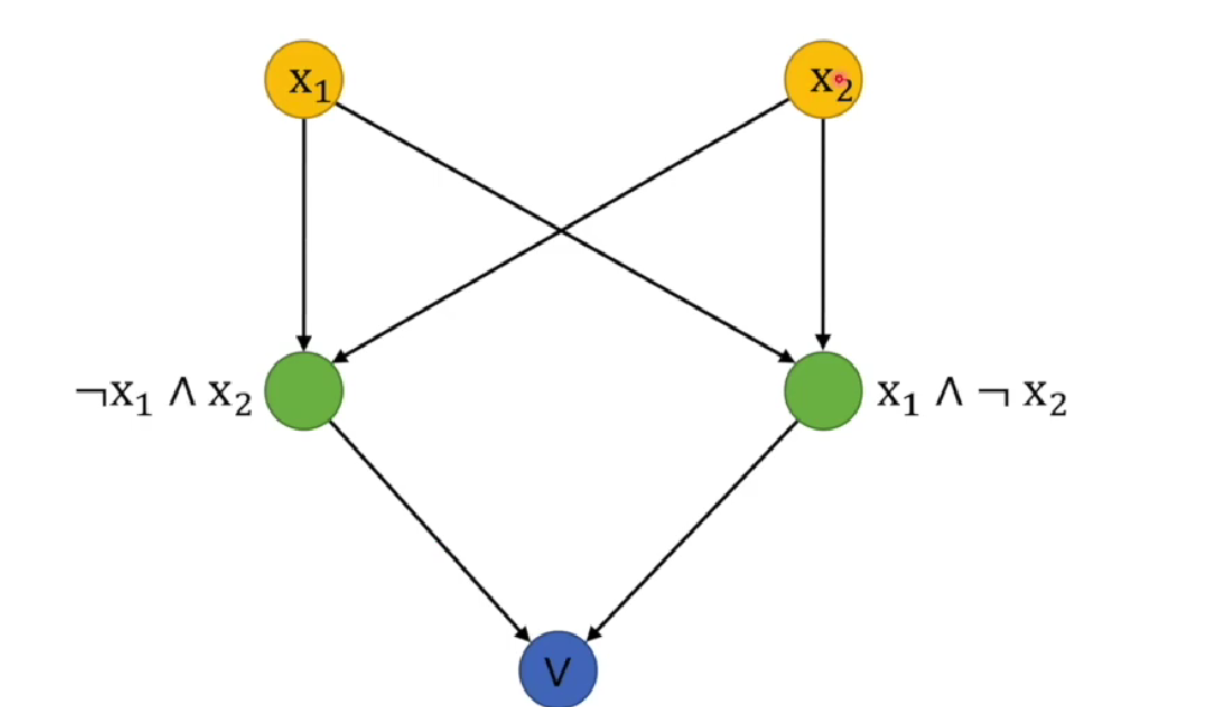

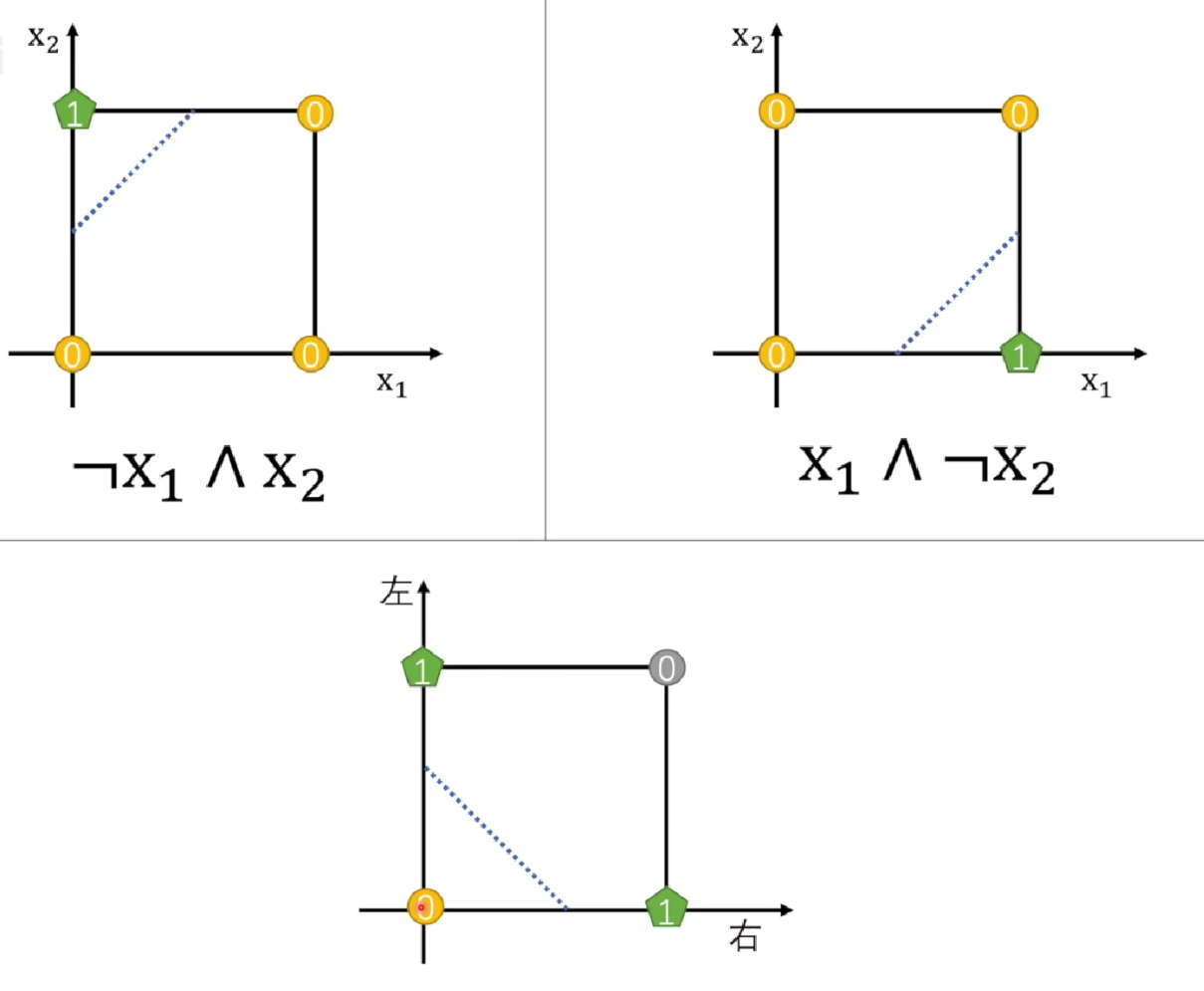

可以看到,前面三个可以通过一条直线分开0、1,最后的异或却无法分开,那么怎么办呢? 由于异或 是 与或非 组合的结果,那么我们可不可以通过多个感知机来实现呢?接下来让我们来看看。

看样子是可行的,先分别用两个感知机把左右两边解决,最后再用一个感知机进行 或操作。

来自于 王木头学科学: 什么是“感知机”,它的缺陷为什么让“神经网络”陷入低潮

多层感知机

定义

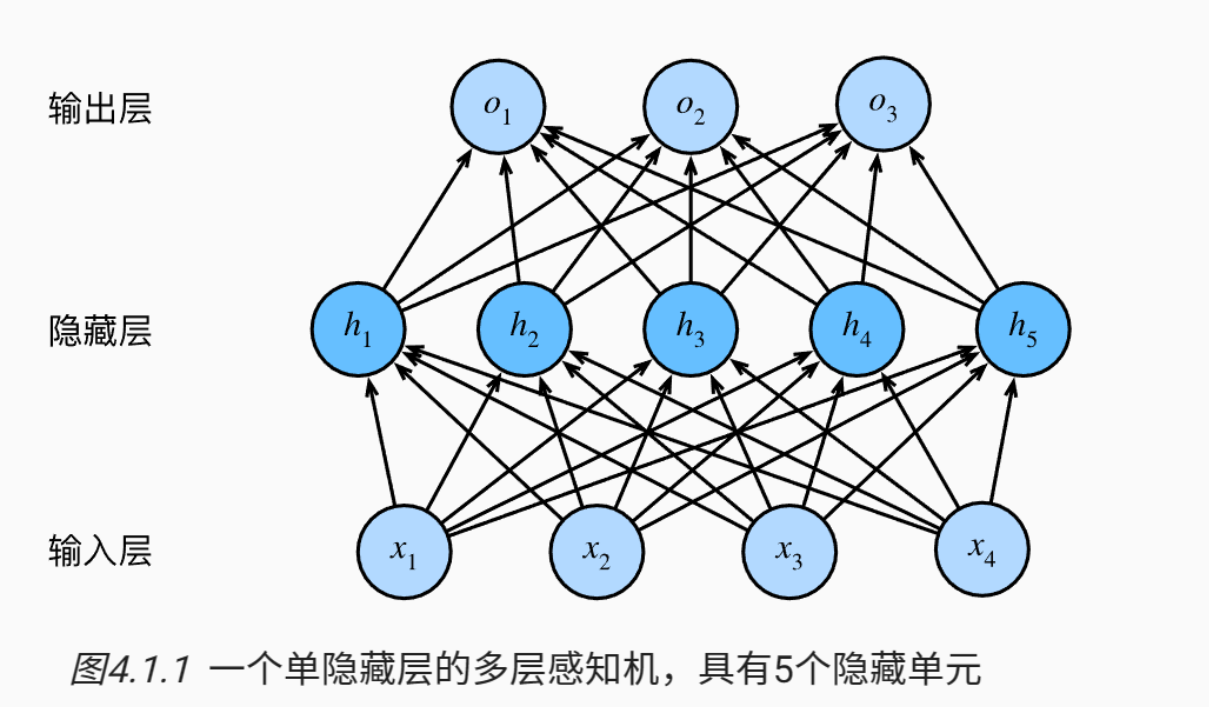

我们可以通过在网络中 加入一个或多个隐藏层 来克服线性模型的限制, 使其能处理更普遍的函数关系类型。 要做到这一点,最简单的方法是将许多全连接层堆叠在一起。 每一层都输出到上面的层,直到生成最后的输出。 我们可以把前

从线性到非线性

现在咱们已经从线性模型过渡到了非线性模型,接下来看看输出是怎么算出来的。 首先,明确一下输入。由于每次是

其中

这里不难看出,

激活函数

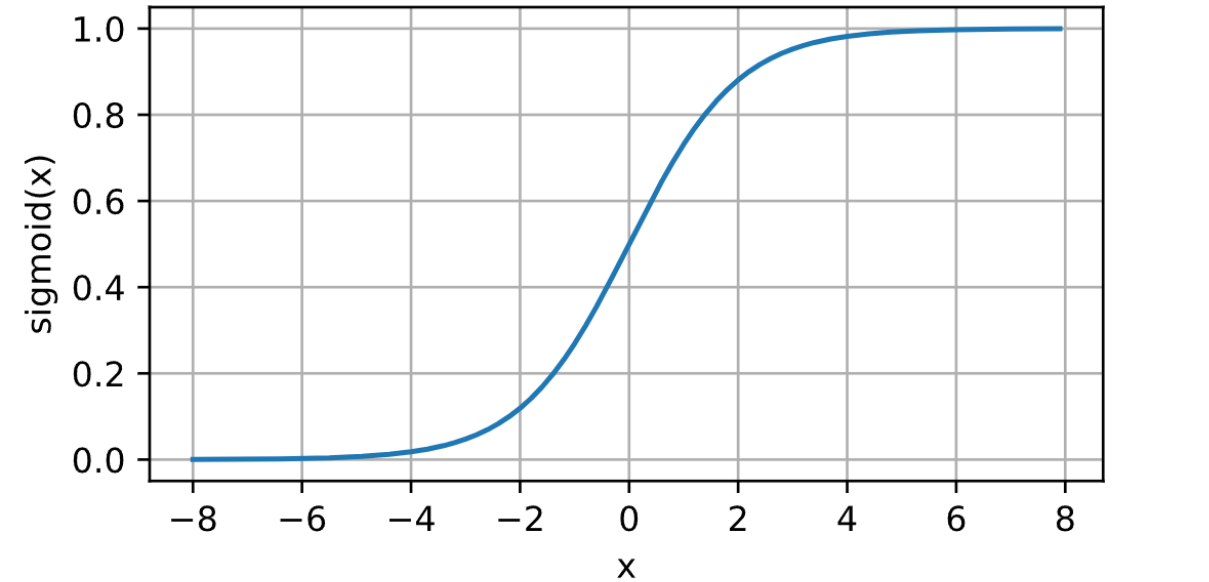

sigmod函数

Sigmoid函数将输入值映射到一个范围为(0, 1)的区间,具有平滑的S形曲线。

但是是有弊端的。

梯度饱和:在Sigmoid函数的两端,梯度接近于0,导致梯度消失问题。这会使得在反向传播时梯度逐渐变小,从而在深度网络中影响参数的更新和收敛速度。

输出非零均值:由于Sigmoid函数输出在(0, 1)之间,对于大的负输入,输出接近于0,导致神经元的平均输出值不为0。这可能会对下一层的神经元带来偏置,影响整体网络的学习能力。

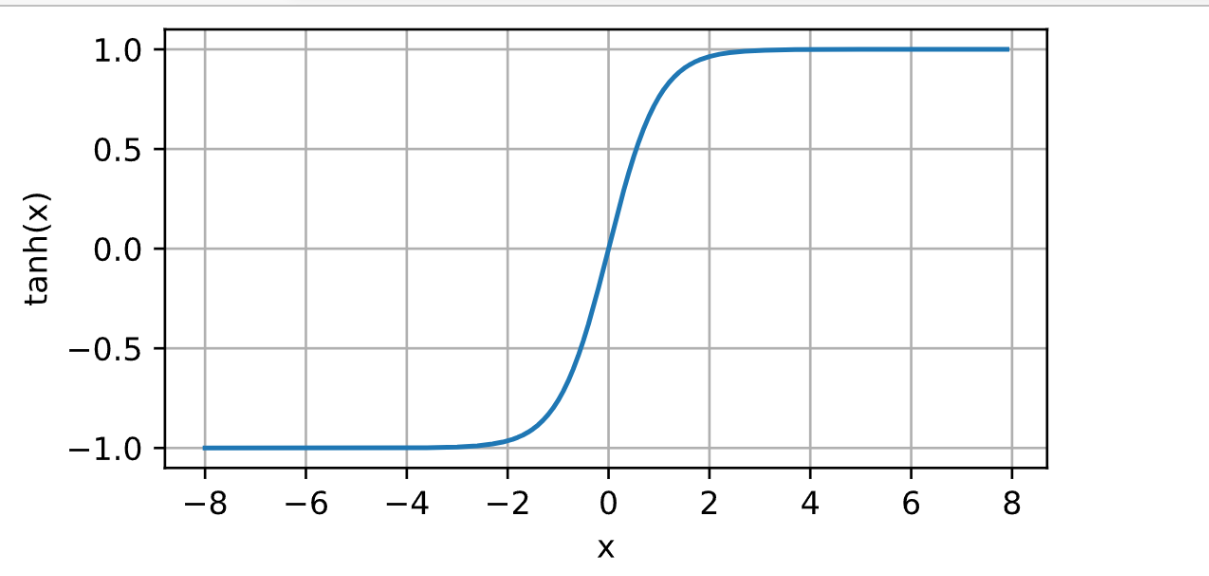

tanh函数

tanh函数将输入值映射到一个范围为(-1, 1)的区间,也具有S形曲线。

弊端:与Sigmoid函数类似,Tanh函数在两端也存在梯度饱和和输出非零均值的问题,会影响神经网络的训练效果。

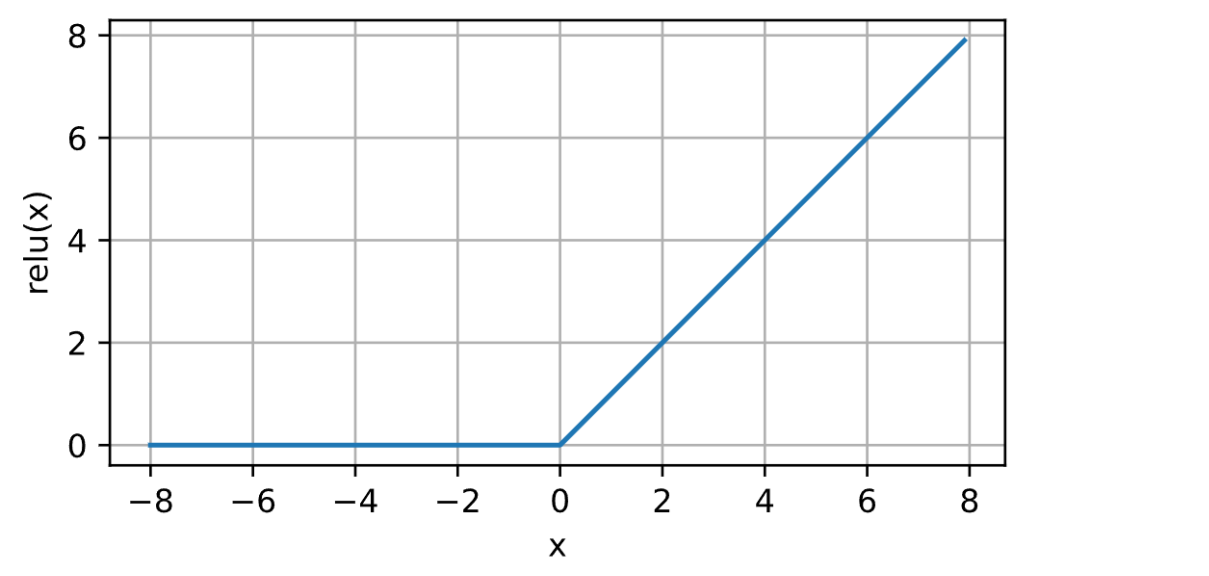

ReLU函数

ReLU(Rectified Linear Unit)函数在输入大于0时返回该输入值,小于等于0时返回0

ReLU函数有以下两个特点。

ReLU函数计算简单高效,不涉及复杂的指数运算。

ReLU函数解决了Sigmoid和Tanh函数存在的梯度饱和问题,激活函数的导数在正数区域始终为常数1,可以有效传递梯度。

从零实现多层MLP

咱们可以继续对图片进行多分类,看看和线性回归(softmax回归)在精度上有什么变化不。 这一次比前面实现softmax回归简单,上一节侧重点在于让我们知道d2l库封装的一些函数,这次咱们只需要调用即可,忘记的话可以去上一篇文章回忆一下! softmax回归

读取数据集

还是和之前一样,读取一个批量大小为256的数据集。

1 | !pip install d2l |

初始化参数

这里多了一层隐藏层,大小可以自己设定,建议不要太小 会损失很大有用的信息!这里选择的大小为256

1 | num_inputs,num_outputs,num_hiddens = 784,10,256 |

定义激活函数

使用ReLU作为激活函数,就是与0比较,取最大值。注意,X为矩阵,所以应该生成和 X 一样的形状大小的0.

1 | def relu(X): |

定义模型

此时

1 | def net(X): |

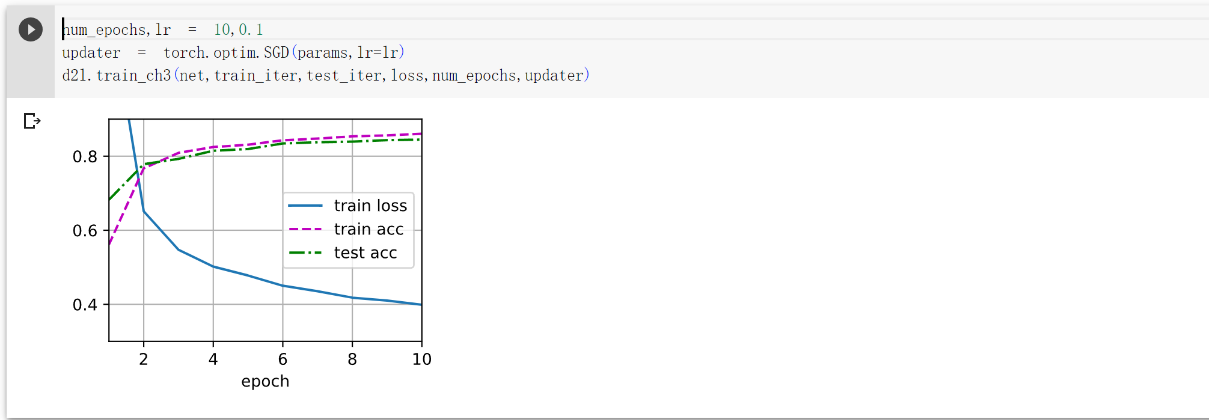

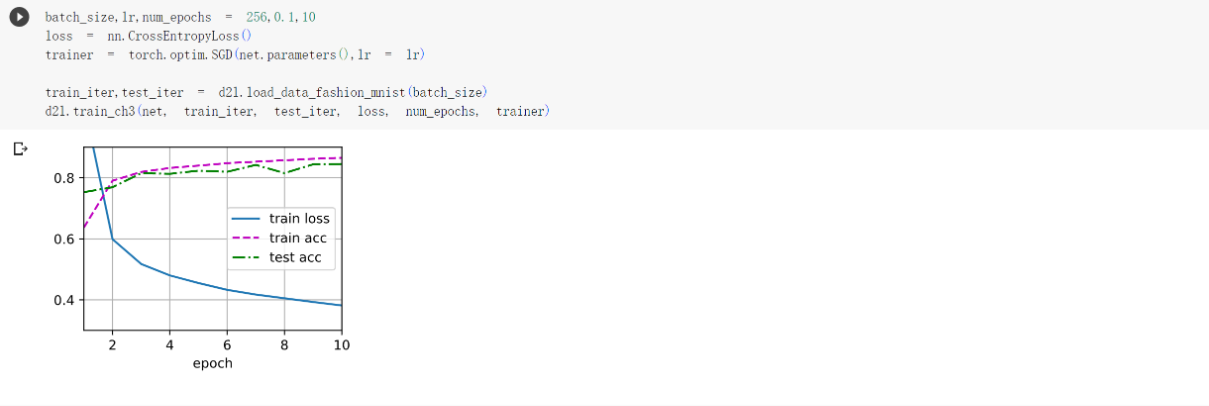

训练

还要调用之前封装好的函数,进行训练,可以看看之前的,要不然不知道函数怎么用

1 | num_epochs,lr = 10,0.1 |

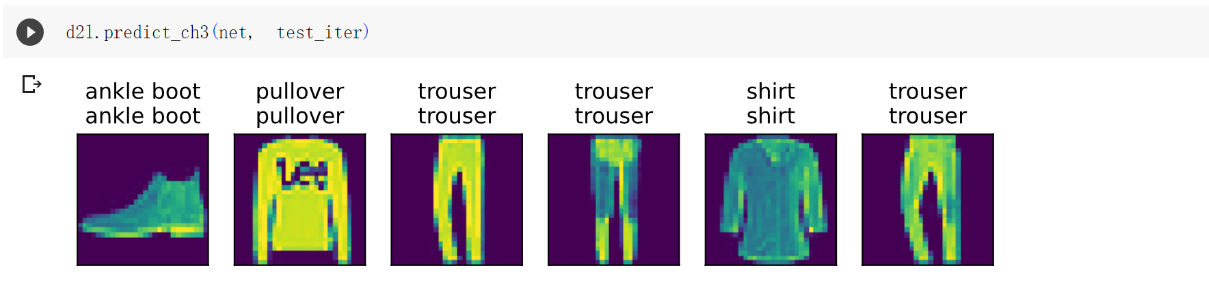

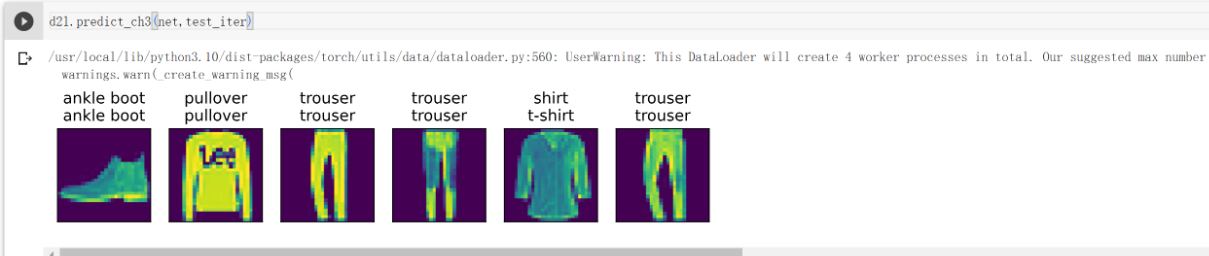

预测

1 | d2l.predict_ch3(net, test_iter) |

简洁实现

由于和上面一样,直接给出完整代码

1 | !pip install d2l==0.17 |

- Title: Multilayer_Perceptrons

- Author: StarHui

- Created at : 2023-07-29 09:10:45

- Updated at : 2023-11-06 21:50:31

- Link: https://renyuhui0415.github.io/post/multilayer_perceptrons.html

- License: This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.